今年是我國第一個覆蓋全國的互聯網主干網中國教育和科研計算機網CERNET建設30年。30年來,CERNET始終致力于互聯網核心技術攻堅,廣泛參與國際互聯網合作,努力貢獻分享互聯網技術,為互聯網發展做出中國貢獻,提升了我國互聯網國際影響力。

-1994年11月,由NCFC管理委員會主辦,中國科學院、北京大學、清華大學協辦的亞太網絡工作組(APNG)年會在清華大學召開。這是亞太國際互聯網社群首次在中國召開地區年會。2001年,CERNET網絡中心副主任、清華大學教授李星當選為APNG主席。

清華大學教授李星當選為APNG主席(2001)

-1995年1月,CERNET派代表出席在泰國舉行的亞太地區互聯網地址資源管理機構亞太互聯網絡信息中心(APNIC)第一次會議,并成為APNIC發起成員單位之一。

-1995年4月,因清華大學女生朱令的病癥一直得不到確診,朱令的同學貝志城等人將病癥譯成英文,通過CERNET節點高校北京大學的網絡向國外學術網絡Usenet和Bitnet發出求救電子郵件,通過遠程診斷鎖定為鉈中毒。這是中國首位利用互聯網向全球尋求拯救的案例,也成為全國網民了解互聯網這一新事物的重要事件。 -1996年3月,清華大學胡道元教授團隊提交的中文編碼漢字統一傳輸標準,被國際互聯網標準化組織IETF批準為RFC1922,這是中國大陸技術人員參與制定的第一個被IETF認可的互聯網國際標準。

IETF RFC1922

IETF RFC1922

-1996年11月,德國總統訪華期間,開通了中德學術網絡互聯線路CERNET-DFN,建立了第一個中國大陸到歐洲的互聯網連接。

-1996年12月,開通了CERNET和香港學術網絡的互聯線路CERNET-HARNET,建立了第一個中國大陸到香港地區的互聯網連接,使內地與香港的學術界可以直接交換信息。

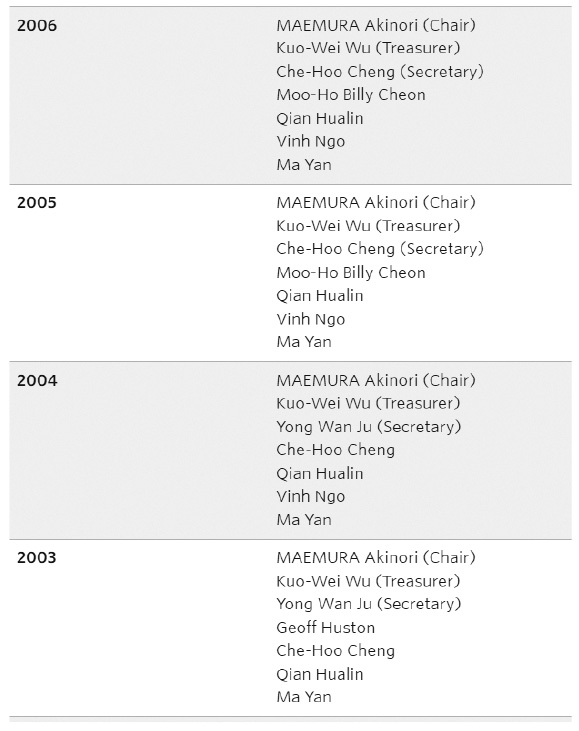

-1997年至2001年間,CERNET網絡中心副主任、清華大學教授李星任亞太互聯網絡信息中心(APNIC)執行理事,成為首個擔任APNIC執行理事的中國大陸專家。2003—2006年,2008—2015年間,CERNET專家委員會委員、北京郵電大學教授馬嚴任APNIC執行委員會委員。

清華大學教授李星任APNIC執行理事(1997-2001)

清華大學教授李星任APNIC執行理事(1997-2001)

北京郵電大學教授馬嚴任APNIC執行委員會委員(2003-2006,2008-2015)

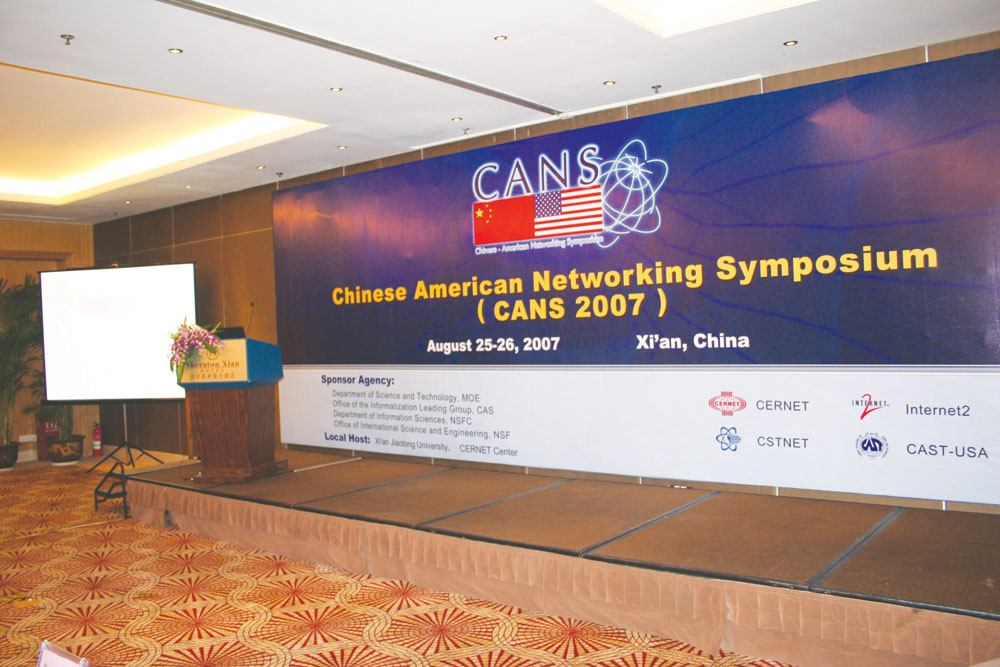

-1999年,第一屆中美高級網絡技術研討會CANS在美國華盛頓馬里蘭大學舉行,CERNET為中方承辦單位之一。2000年,第二屆CANS會議在中國北京舉行,這是首次由中國作為主辦國召開的CANS會議。此后,CANS在美國和中國每年輪流舉辦,截止到2017年,舉辦了十八屆,促進了中美兩國互聯網技術和應用領域的高層次學術交流。

CANS在西安舉辦(2007)

-1999年6月,中國國家知識基礎設施工程CNKI由清華大學、清華同方發起建設。2001年,CNKI在CERNET和CHINANET上分別建立兩個中心站點,網站第一天訪問人數逾萬人,成為國內首個首日訪問人數破萬的網站。

-1999年,CERNET作為最早的會員之一加入亞太先進網絡APAN,致力于亞太地區互聯網技術及應用的協同發展和協作研究。2000年8月,APAN第10次會議在北京舉行,由CERNET承辦,這是第一次在中國大陸舉辦的APAN會議。

APAN Beijing Meetings(2000)

-2000年3月,CERNET與美國下一代互聯網研究大學聯盟(UCAID)簽署合作備忘錄MoU,與美國Internet2連接百所以上高校的高速學術網絡Abilene互連協議書,開通中美10M互聯線路,與國際下一代互聯網學術性網絡實現互聯。這是中國首次與美國下一代互聯網組織正式簽署合作和互聯協議。

CERNET與UCAID簽署合作備忘錄MoU(2000)

CERNET與UCAID簽署合作備忘錄MoU(2000)

-2001年6月,第5屆環太平洋大學聯盟APRU(Association of Pacific Rim Universities)校長年會召開,CERNET2節點高校復旦大學為主辦單位,這是首次由中國高校作為主辦單位舉辦的APRU校長年會。

-2001年5月,中國互聯網協會成立。CERNET專家委員會主任、清華大學吳建平教授任中國互聯網協會副理事長,并擔任中國互聯網協會學術工作委員會第一屆主任委員,CERNET網絡中心副主任、清華大學李星教授任學術工作委員會第二屆主任委員。2024年,吳建平教授和李星教授獲中國互聯網協會頒發的“中國互聯網30年致敬人物”。

中國互聯網協會學術工作委員會第二屆委員會第一次全體成員合影(2021)

中國互聯網30周年發展座談會“中國互聯網30年致敬人物”(2024)

-2002年,“下一代互聯網中日IPv6合作項目”啟動,CERNET經國家計委選定為項目的中方實施機構代表,這是我國與國際上合作的第一個下一代互聯網項目。

“下一代互聯網中日IPv6合作項目”基本協議書簽字儀式(2002)

“下一代互聯網中日IPv6合作項目”基本協議書簽字儀式(2002)

-2003年11月,中國計算機學會CCF互聯網專業委員會成立大會在北京國際會議中心舉行。CERNET專家委員會主任、清華大學吳建平教授任第一屆主任委員,CERNET網絡中心副主任、清華大學李星教授任第二屆主任委員。

CCF互聯網專業委員會成立大會(2003)

-2004年6月,CERNET在國內首次研究設計了根/頂級域名服務的備份方案,并在CERNET上成功部署了分布式的根域名服務系統,服務節點分布在北京、廣州、上海。2006年,CERNET為國家信息安全計劃提供了與國際域名相關的域名解析服務系統建設方案,研究開發了根/頂級域名的備用解析服務系統,并實現了在緊急情況下的應急控制。

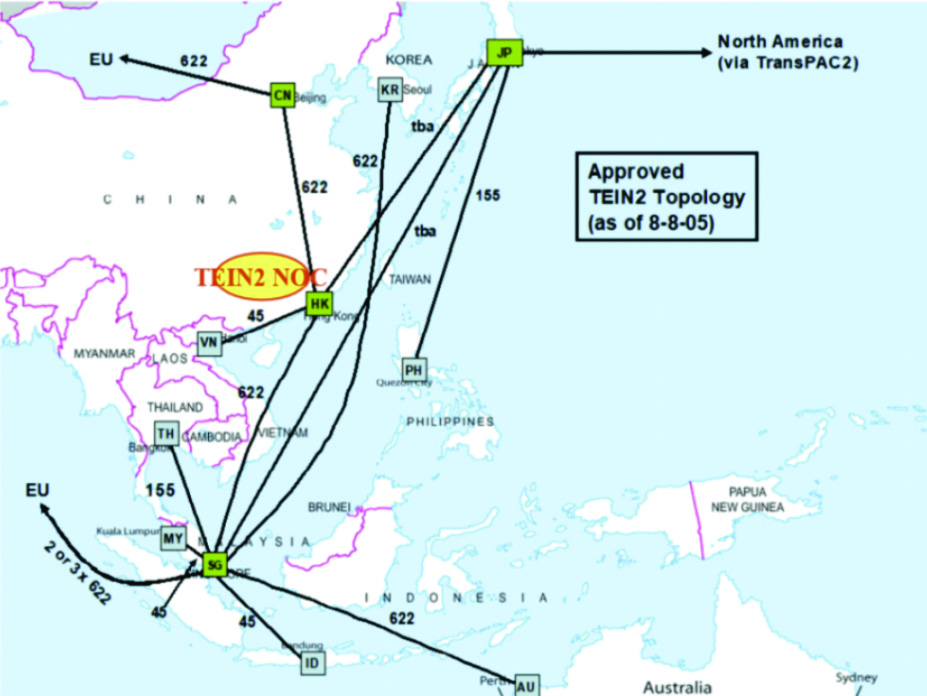

-2005年9月,CERNET網絡中心中標歐盟第二代跨歐亞信息網絡TEIN2主干網運行管理工作。這是中國的科研管理機構首次被授權管理國際性互聯網絡,也是國際上對我國管理并運行大規模學術網絡能力的肯定,對中國在國際下一代互聯研究中占據重要地位起到關鍵性作用。

歐盟第二代跨歐亞信息網絡TEIN2主干網拓撲圖(2005)

-2005年底,CERNET節點高校清華大學在無線校園實證網中開始了對全球高校網絡免費漫游服務Eduroam的探索,成為我國最早對Eduroam進行探索嘗試的高校之一。2015年,CERNET在我國高校中全面推廣Eduroam,節點高校北京大學在國內率先部署了eduroam的CERNET根節點,成為首批加入并運行EduroamCN的聯盟單位之一。

-2006年,CERNET2節點高校北京航空航天大學設立萬維網聯盟W3C(World Wide Web Consortium)中國辦事處,為國內高校、科研機構和企業的互聯網研究服務提供橋梁。2013年,北航加入W3C主機構列表,成為全球第四所具備該機構主機資格的高校以及15年來的首個全新加入的主要機構。

W3C官網發布北航成為第四家總部機構(2013)

W3C官網發布北航成為第四家總部機構(2013)

-2007年7月,由清華大學提出的IPv4 over IPv6網狀體系結構過渡技術獲IETF批準為RFC4925,這是我國第一個非中文相關的信息類互聯網RFC標準,并后續主導形成該項技術的系列化國際標準。其設計和實現了基于動態非顯性隧道的IPv4 over IPv6系統,為純IPv6主干網建設和加快向IPv6過渡提供了重要解決方案,并推動IETF成立Softwire工作組。

IETF RFC4925

“下一代互聯網4over6過渡技術及其應用”項目榮獲2012年度中國信息產業重大發明獎

-2007年8月,亞太先進網絡APAN第24屆學術會議在陜西西安舉行。清華大學教授吳建平正式擔任APAN學會主席,這是第一次由中國科學家擔任國際互聯網學術組織主席職務。2019年和2021年清華大學王繼龍教授連續兩屆擔任APAN主席。

-2008年,四川汶川特大地震災害發生后,利用與CERNET2合作建設的中歐學術網絡高速互聯線路,歐洲聯合研究中心將衛星觀測的高分辨率的災區遙感圖片實時傳送到中科院對地觀測中心,為我國抗震救災提供了即時重要信息。

-2008年,由清華大學吳建平教授團隊提出的“下一代互聯網真實源地址驗證體系結構SAVA”獲IETF批準成為RFC 5210,這是中國在IETF發布的第一個非信息類標準,同時也是非中文相關的互聯網核心技術領域以我國學者為主體署名的第一個互聯網RFC,并后續主導形成該技術的系列化國際標準。SAVA項目獲2012年度教育部技術發明一等獎,2020年度中國電子學會科學技術特等獎,2023年國家科學技術進步獎一等獎。

IETF RFC5210

-2008年,北京2008奧運會IPv6官方網站正式開通,這是奧運會有史以來首個IPv6官方網站,成為中國面向全球的IPv6重要應用示范,在國際上引起重大反響。

第29屆奧運會官方網站入駐中國下一代互聯網新聞發布會(2008)

第29屆奧運會官方網站入駐中國下一代互聯網新聞發布會(2008)

-2010年7月28日,國際互聯網協會將國際互聯網界最高獎“喬納森·波斯塔爾獎”授予CERNET專家委員會主任、清華大學吳建平教授。吳建平教授是首位獲“喬納森·波斯塔爾獎”的中國專家,也是迄今為止唯一一位獲此獎項的中國科學家。

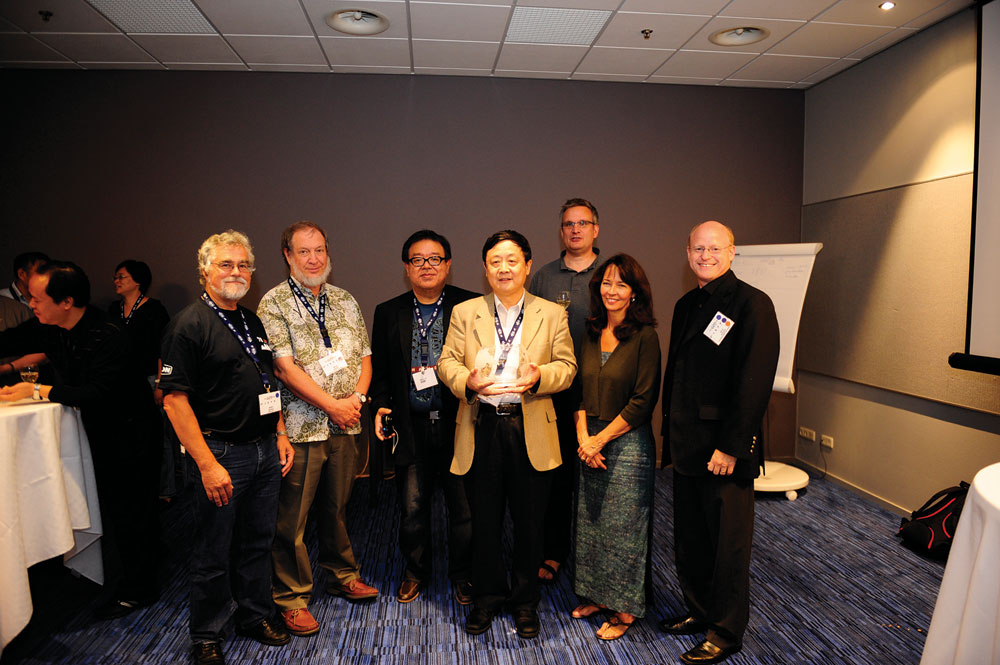

吳建平院士獲Postel獎時與評審委員會委員合影(2010)

吳建平院士獲Postel獎時與評審委員會委員合影(2010)

-2010年10月,由清華大學李星教授帶領IVI研究團隊提出的RFC6052發布,成為新一代IPv4/IPv6翻譯過渡技術互聯網國際標準。IVI相關標準是我國第一個IETF系列標準,推動完成IETF國際標準RFC 9項,形成了由中國在IETF主導的RFC標準體系。該系列技術已成為向IPv6單棧演進最核心的技術標準之一。IVI項目獲2017年度中國通信學會科學技術獎一等獎,獲中國通信標準化協會2023年度科學技術獎一等獎。

IETF RFC6052

-2010年11月,由清華大學主辦,中國互聯網協會和中國互聯網絡信息中心協辦的第79屆國際互聯網工程任務組(IETF)大會在北京召開。來自全球65個國家和地區的眾多國際知名互聯網技術專家、多項互聯網技術的創始人,以及互聯網學者和工程技術人員1200余人參加了大會,這是IETF大會歷史上第一次在中國大陸召開,也是截至目前唯一在中國大陸召開的IETF大會。

第79屆國際互聯網工程任務組(IETF)大會·北京

第79屆國際互聯網工程任務組(IETF)大會·北京

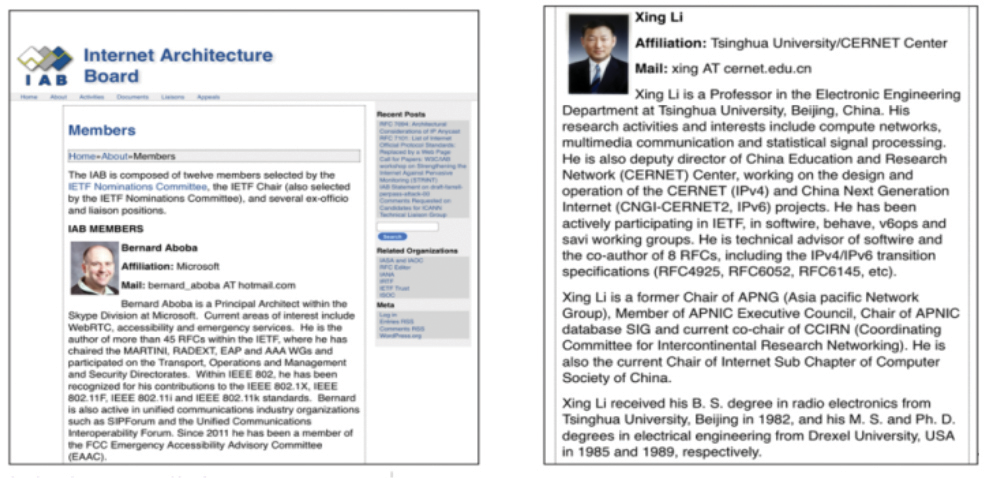

-2013年3月,CERNET網絡中心副主任、清華大學教授李星入選國際互聯網體系結構委員會IAB,任期從2013年到2015年,成為第一位入選IAB的中國大陸學者。互聯網體系結構委員會IAB是國際互聯網標準化組織互聯網工程任務組IETF的頂層委員會,由13個成員組成。

清華大學教授李星當選IAB委員(2013-2015)

清華大學教授李星當選IAB委員(2013-2015)

-2013年,CERNET節點高校清華大學網絡安全“藍蓮花戰隊”闖入全球網絡安全技術對抗賽DEFCON CTF全球總決賽,成為第一支入圍DEFCONCTF全球總決賽的華人隊伍。此后連續兩年入圍全球總決賽,并連續兩年獲得全球第五位的中國大陸最好名次。

-2014年11月,CERNET作為發起成員,加入國際互聯網協會ISOC提出的路由安全相互協議規范(Mutually Agreed Norms for Routing Security,MANRS),是國內最早加入MANRS的機構。實現了MANRS的路由過濾、反欺詐、溝通協調、全球可驗證四項行動要求。  加入國際互聯網協會ISOC提出的路由安全相互協議規范(2014)

加入國際互聯網協會ISOC提出的路由安全相互協議規范(2014)

-2016以來,CERNET代表連續三次當選跨亞歐重大國際合作項目Asi@Connect專家委員會主席。Asi@Connect項目共有亞太地區24個國家參與,主要目的在于促進“一帶一路”各國學術網的互聯互通與國際合作。

CERNET代表連續三次當選跨亞歐重大國際合作項目Asi@Connect專家委員會主席

CERNET代表連續三次當選跨亞歐重大國際合作項目Asi@Connect專家委員會主席

-2017年9月,中國工程院院士、CERNET專家委員會主任、清華大學吳建平教授入選國際互聯網協會ISOC“互聯網名人堂”。2021年,CERNET網絡中心副主任、清華大學李星教授入選“互聯網名人堂”。互聯網名人堂旨在表彰為全球互聯網的發展和完善做出重要貢獻的杰出人物,當前一共有4位中國科學家入選互聯網名人堂。

吳建平入選互聯網名人堂(2017)

李星入選互聯網名人堂(2021)

-2018年6月,CERNET網絡信息中心CERNIC(nic.edu.cn)完成DNSSEC(Domain Name System Security Extensions,域名系統安全擴展)部署。2018年10月,CERNET南京主節點東南大學(jslab6.edu.cn)完成DNSSEC部署,成為我國第一所完成部署DNSSEC協議的高校。

-2019年8月,全球網絡通信領域頂級會議ACM SIGCOMM 2019在北京舉行,會議由國際計算機學會ACM數據通信專業組SIGCOMM主辦、清華大學承辦,這是國際計算機學會SIGCOMM會議舉行30多年來首次在中國大陸舉辦。此次會議恰逢數據通信專業組組織成立50周年。

ACM SIGCOMM 2019大會現場

-2022年6月,俄烏沖突使得互聯網路由系統安全問題成為全球焦點。清華大學、中國電信推動IETF成立SAVNET(互聯網自治域內和自治域間的源地址驗證)工作組,這是我國科研人員首次在IETF的路由域發起成立的工作組。

-2024年10月,由清華大學參與的《用于映射源授權(MOA)的配置文件》(A Profile for Mapping Origin Authorizations(MOAs))標準提案在IETF的“互聯網域間路由安全運行機制”(SIDROPS)工作組通過立項。該文稿所提出的MOA是“互聯網碼號資源公鑰基礎設施”中首個由中國專家主導提出的核心數據對象。

-開放是互聯網的基因,也是互聯網發展必須堅持的理念。走國際合作道路是我國攻堅互聯網核心技術必由之路,正如習近平總書記指出:“國際環境越復雜,我們越要敞開胸懷、打開大門,統籌開放和安全,在開放合作中實現自立自強。”

來源:中國教育和科研計算機網CERNET